Webシステム開発の最新トレンドは?AI・DX・クラウドの最新動向を解説【2025年版】

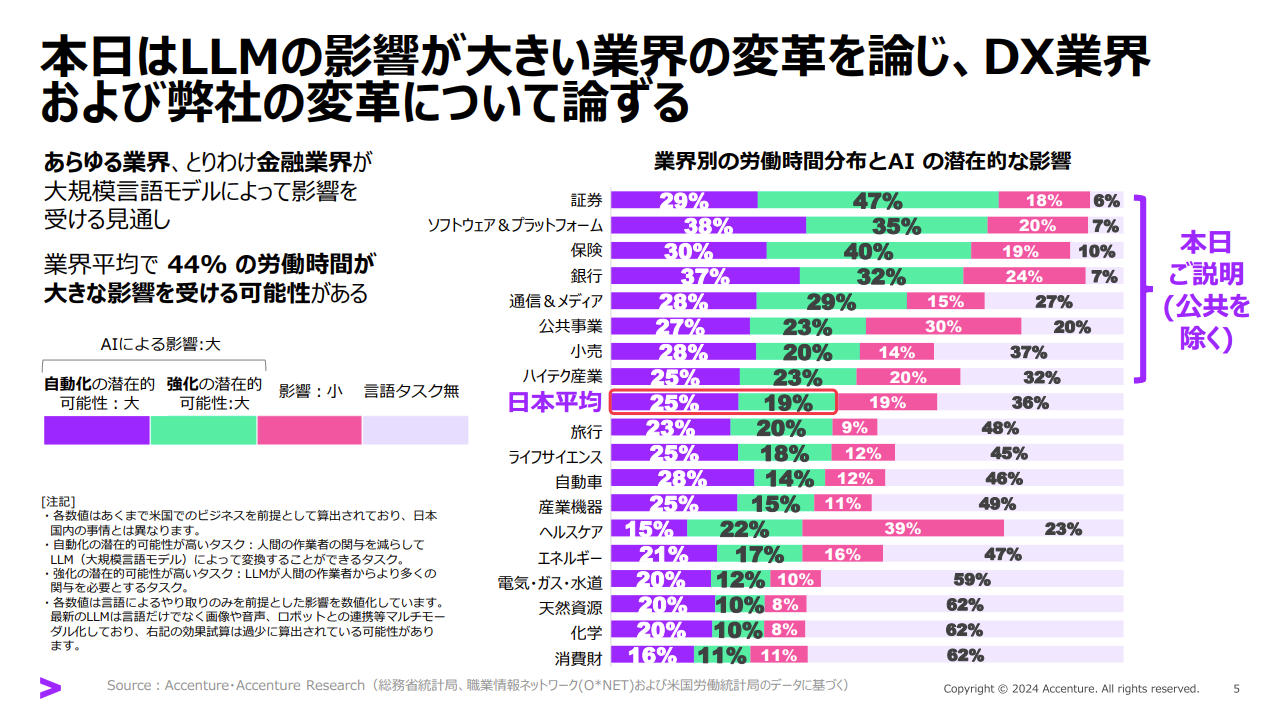

2025年のWebシステム開発は、技術革新が加速し、最新トレンドとしてAI活用、クラウド化、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進が重要な戦略となっています。経営層やIT責任者にとって、こうした先端技術の取り入れは競争優位の決定打となりつつあり、成功するためのキーポイントです。

Webシステム開発の現場では次の項目が注目されています。

・生成AI・クラウド・DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化・自動化

・強化されたセキュリティ対策

・柔軟でスケーラブルなクラウド環境の構築

たとえば、AIを活用したデータ分析やユーザー体験最適化は、顧客満足度とサービス品質の向上に直結します。またクラウドサービスの導入により、初期投資の抑制や運用コスト削減、急なシステム拡張への柔軟な対応が実現可能です。これらは実際に多くの先進企業で成果を上げており、その成功事例が増え続けています。

さらに、DX推進の観点からは、社内外の業務プロセス改善や新たなビジネスモデル創出もWebシステム開発の大きなテーマです。セキュリティ領域では、AIを活用した脅威検知やリアルタイム監視が重視されており、企業の安全性を支える重要な要素となっています。

本記事では、2025年のWebシステム開発における主要トレンドや最新技術動向、AI活用のポイント、クラウド化によるメリット、DX推進の実践例、そして進化するセキュリティ対策についてわかりやすく解説しています。経営判断やコスト管理、パートナー選定にも直結する情報を具体的に紹介しているため、時代に即したWebシステム開発を検討されている方はぜひご覧ください。

目次

- 最新のWebシステム開発トレンドとは何か

- AI活用がもたらすWebシステム開発の進化

- クラウド化によるWebシステム開発の最新動向

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進で押さえるべきポイント

- セキュリティ対策のトレンドとポイント

- Webシステム開発におけるおすすめ技術スタック2025

- Webシステム開発のコスト管理と契約のポイント

- Webシステム開発会社の選び方と成功事例

- 今後注目すべきWebシステム開発トレンドまとめ

- よくある質問(FAQ)

最新のWebシステム開発トレンドとは何か

Webシステム開発の分野では毎年急速な技術革新が進行しています。2025年に向けて注目されるキートピックを専門的観点から解説します。

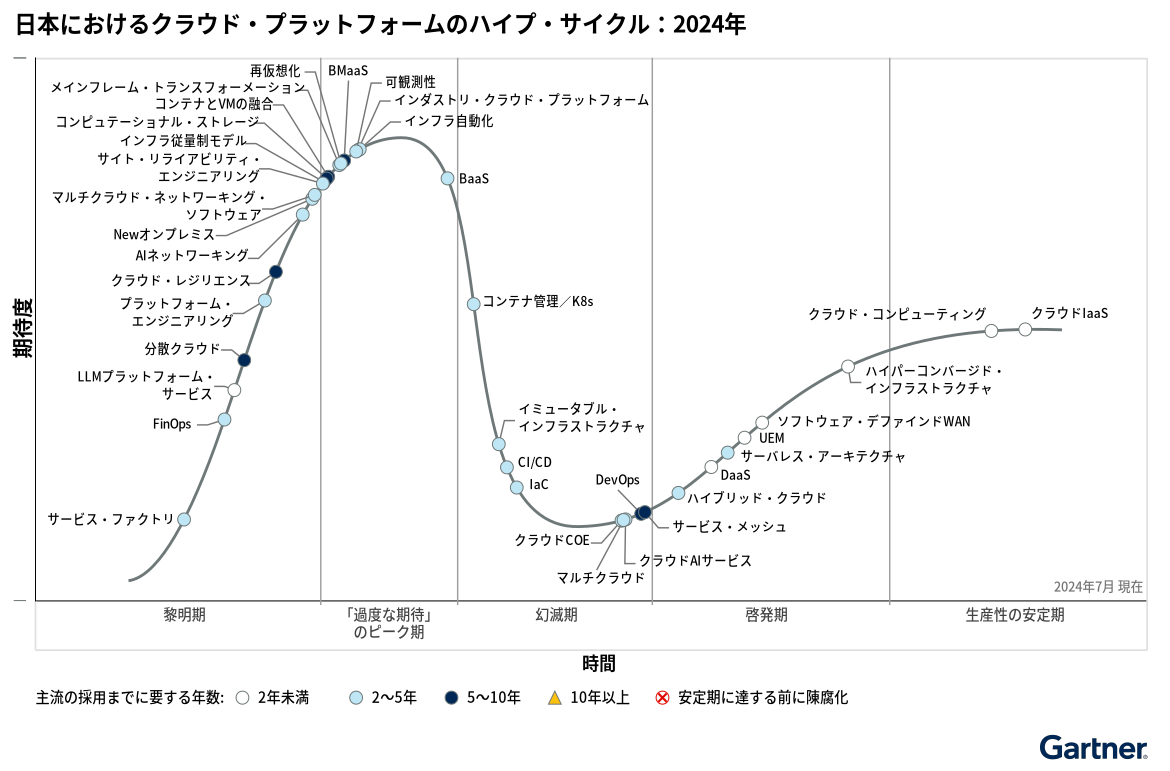

マルチクラウド・ハイブリッドクラウドの活用

従来のオンプレミスや単一クラウドから、AWS・Azure・Google Cloudなど複数クラウドを組み合わせるマルチクラウド・ハイブリッドクラウドの導入が急速に進みます。柔軟性、災害対策、ベンダーロックイン回避、コスト抑制が主なメリットで、官公庁・金融・製造業など厳格な業務要件の現場で採用例が増加中です。

レガシーシステムのモダナイゼーションの推進

2025年にかけて多くの企業ではレガシーシステムからの脱却が急務となっており、クラウド対応やマイクロサービスアーキテクチャへの移行が加速しています。

また、API管理の高度化、セキュリティ自動化なども国内外で標準化しつつあります。これらの取り組みによって、開発スピードや可用性、柔軟性が劇的に向上しています。

生成AI・自律型AI組み込みの加速

OpenAIやGoogleを筆頭に、生成AI・自律型AIやRPAが現場実装の主流技術となり始めています。チャットボットによるサポート業務や、AIによる意思決定ダッシュボードの構築、画像認識や自然言語処理AIの開発が増加傾向です。カオピーズのAI画像認識ソリューション参照。

ローコード・ノーコード開発基盤の拡大

エンジニア不足の解消や業務部門主導の開発需要に応え、ローコード・ノーコード基盤が中小から大企業まで急拡大。業務プロセス自動化、ダッシュボード開発、プロトタイピングの領域で効果を発揮しています。

サステナビリティ・グリーンITへの意識

消費電力・リソース効率に優れた設計や運用、クラウドリソース最適化など、環境配慮「グリーンIT」がグローバルトレンドとなり、Webシステム開発現場にも広がっています。

ユーザーエクスペリエンス(UX)の最適化

SPA(シングル・ページ・アプリケーション)の普及、レスポンシブデザイン、アクセシビリティ対応、Lighthouseスコアの高速化指標に基づく最適化などが、今や開発に不可欠です。

「使いやすさ」がコアバリューになりました。モダンWeb技術の活用で直感的な操作感・快適なパフォーマンスが実現されています。

AI活用がもたらすWebシステム開発の進化

近年、AIはWebシステム開発において欠かせない技術となっています。開発効率やユーザー体験の向上など、あらゆる領域でその導入効果が広がっています。以下では、AI導入による具体的なメリットや最新の活用方法について紹介します。

AIによる開発現場の工数やミスの大幅削減

まず注目すべきは、開発現場の効率化です。画像認識、自然言語処理、異常検知、レコメンドなど、多様な分野でAIがWebシステムに組み込まれています。さらに、AI技術の進化により、以下のような取り組みが急速に標準化しつつあります。

- テスト自動化

- コードレビューの自動化

- チャットボットによるサポート業務の効率化

- パーソナライズドUXの実現

特に生成AIやNLP(自然言語処理)の普及によって、開発工数の削減やヒューマンエラーの防止が大きく進み、工数効率が最大30〜50%短縮された事例も報告されています。

パーソナライズド体験の実現

開発現場だけでなく、ユーザー体験の向上にもAIは大きく貢献しています。ユーザー行動を分析し、パーソナライズドレコメンドや動的コンテンツ配信を行うことで、これまでにない顧客体験を提供できます。

- 小売業界:ECサイトでのレコメンドエンジン導入が一般化

- 教育業界:学習進捗分析に基づく個別指導が標準化

カオピーズでもECや教育分野のソリューションにAIを多数導入し、クライアント企業の売上向上や業務効率化に貢献しています。

Web開発工程へのAI活用

AIはシステムの利用者だけでなく、開発工程そのものにも革新をもたらします。具体的には以下のような分野で活用が進んでいます。

- コーディングアシスタント導入による開発効率化

- テストケースの自動生成

- ソースコードの自動セキュリティチェック

- UI/UX最適化のためのA/Bテスト自動分析

導入のポイント

AI活用を成功させるためには、計画的な導入プロセスが重要です。特に以下のポイントを押さえておくとスムーズに進められます。

- 小規模PoC(概念実証)からスタートし、結果を確認しながら徐々にスケール

- 社内のデータガバナンス体制やセキュリティの整備

- 開発だけでなく、運用・保守領域までAI活用を広げる

Webシステム開発にAI導入の課題

もちろん、AI導入には課題も存在します。モデル選定や精度調整、倫理面での配慮など、リスク管理が欠かせません。しかし、近年はAPI化やクラウドSaaSサービスの普及により、導入障壁は着実に低減してきています。

こうしたAIの限界を克服するために、企業は以下の取り組みに注力する必要があります。

- AI人材の育成

- 説明可能AI(Explainable AI)の拡大

- 倫理・ガバナンスを考慮した透明性の高いAI活用

AI導入で課題に直面した際は、ぜひカオピーズのホームページからお問い合わせください。経験豊富なAI専門チームが迅速にサポートし、必要に応じて現場でのオンサイト対応も行い、御社の状況や課題を深く理解したうえで最適な解決策をご提案いたします。

クラウド化によるWebシステム開発の最新動向

クラウド技術はWebシステムの基盤として不断の進化を続けています。2025年に注目すべき最新動向は以下です。

クラウドサービスの多様化

クラウドネイティブ化とハイブリッド/マルチクラウド戦略

AWS・Azure・GCP各社のパブリッククラウド強化、ならびにハイブリッドクラウド・マルチクラウドの導入で柔軟な運用が定着しています。

サーバーレスやCI/CD、IaC(Infrastructure as Code)の自動化など、クラウド時代の開発体制が主流となっています。

★主要クラウド比較表(2025年版)

クラウド導入を検討する際は、サービスごとの特徴や強みを把握することが重要です。下記は主要クラウドであるAWS・Azure・Google Cloudの比較表です。

| 項目 | AWS | Azure | Google Cloud |

|---|---|---|---|

| 特徴 | サービス数最多、使いやすさ | Microsoft連携、企業ITとの親和性 | AI/MLサービスに強み |

| 価格体系 | 従量課金+Reserved Instance | 従量課金+月額プラン | 従量課金+積極的なプロモーション |

| セキュリティ | トップクラス、継続的アップデート | Microsoft基盤の堅牢性 | データ暗号化、AI活用の先進機能 |

| CI/CD対応 | 標準ツール一式、IaC充実 | DevOps最適化サービス | クラウドAI連携・APIサービス充実 |

最新クラウドアーキテクチャ

クラウド活用の高度化に伴い、アーキテクチャも複雑化しています。最新技術を活用することで、柔軟でスケーラブルなシステムを実現できます。

- KubernetesやDockerによるコンテナ技術

- サーバーレス(AWS Lambda、Google Cloud Functions)

- マイクロサービスアーキテクチャ設計

サーバーレス・マイクロサービス

最新のクラウド開発手法として、サーバーレスとマイクロサービスが注目されています。

それぞれの特徴を従来型クラウドと比較して確認しましょう。

| 比較項目 | 従来型クラウドIaaS | サーバーレス | マイクロサービス |

|---|---|---|---|

| 初期コスト | やや高め | 低 | 中 |

| 運用負担 | 中 | 低 | 中〜高 |

| スケーラビリティ | 高 | きわめて高 | 高 |

| 開発チームの分業・効率化 | 中 | 低(小規模向き) | 高 |

クラウド化の課題と対応策

クラウド化には多くの利点がありますが、コストや運用ガバナンスに課題も残ります。

以下の対策を講じることで、より効率的な運用が可能です。

- コスト最適化:従量課金を可視化・分析

- パフォーマンス監視:リアルタイム監視ツールの導入

- ガバナンス強化:自動管理ツール・CI/CDパイプラインの整備

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進で押さえるべきポイント

近年、企業の競争力を大きく左右するDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるIT導入ではなく、経営戦略そのものの変革を意味します。特に、DX推進とWebシステム開発は切っても切り離せない関係にあり、正しいシステム開発がDX成功のカギとなります。

以下では、DXを実現するためのWebシステム開発の要件と、成功に導くための重要なポイントについて詳しく解説します。

DX推進とWebシステムの役割

DXを実現するためには、Webシステムが中心的な役割を担います。具体的には、最新のWebシステムを開発することで、DXを推進するうえで不可欠な次の3つの基盤を強化することができます。

- 業務プロセスのデジタル化・自動化:手作業を削減し、効率的かつ正確な業務運営を実現。

- クラウドとAIの連携によるデータドリブン経営:リアルタイムデータを活用し、迅速で的確な意思決定を支援。

- 顧客接点の最適化:Webアプリ、モバイルアプリ、チャットボットなどを活用して顧客体験(CX)を最大化。

カオピーズはこれらの分野で豊富なDX支援実績を持ち、多くの企業変革をサポートしています。

DX実現のためのWebシステム開発要件

DX推進を成功させるためには、Webシステム開発の初期段階から以下のポイントを意識することが不可欠です。

- 業務要件の深掘りと現場ヒアリング:実際の現場ニーズを的確に把握する。

- マイクロサービス化による柔軟設計:将来的な拡張や変更に対応可能な構造を採用。

- レガシーシステムの段階的移行・API化:現行システムとの互換性を保ちながら移行を進める。

- アジャイル/DevOps活用による迅速な開発:スピードと品質を両立させ、継続的な改善を実現。

この要件を満たすことで、DXを戦略的に推進するための強固な基盤が整います。

DX推進で重要となる二つのポイント

DXを実際に進める際には、戦略策定と実行プロセスの両面で注意すべきポイントがあります。

経営目標とIT戦略のアラインメント

DX推進を成功に導くには、現場と経営層が一体となって進めることが不可欠です。特に「目的共有型KPIの設定」と「推進責任者の明確化」が成功のカギを握ります。経営目線でのゴールを共有し、現場と密に連携しながらプロジェクトを進めましょう。

段階的な設計・小規模PoCの重要性

DXは一度に全体最適を目指すのではなく、小さく始めて検証を重ねることが成功への近道です。小規模なPoC(概念実証)を通じて定量評価を行い、現場からのフィードバックを取り入れることで、着実に成長していくアプローチが効果的です。

DX推進におけるシステム開発手法の比較

DXを成功させるためには、開発手法の選択も重要です。以下は従来型ウォーターフォール、アジャイル、DevOpsを比較したものです。

| 比較項目 | 従来型ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | DevOps型開発 |

|---|---|---|---|

| 柔軟性 | 低 | 高 | 高 |

| 短期リリース | 難 | 容易 | 容易 |

| 変化対応力 | 低 | 高 | 高 |

| 継続的改善 | 弱 | 強 | 最強 |

ポイント:アジャイルやDevOpsは、変化の激しいDXプロジェクトに特に適しており、継続的な改善を可能にします。

DX推進の実践チェックリスト

DXを進めるうえで、以下の項目をチェックリストとして活用しましょう。これらを着実に実行することで、DX成功への確度が高まります。

- 経営層を巻き込む

- 目標・KPI・ロードマップの明確化

- 小規模PoCで仮説検証を重ねる

- データドリブンの意思決定プロセスを普及

- セキュリティ・コンプライアンスも並行推進

DX推進成功への最終ポイント

最後に、DXを持続的に成功させるために重要な3つのポイントを整理します。

- 全社データ統合&オープンAPIの設計:部門間のデータ連携を強化し、スムーズな情報共有を実現。

- UI/UXの最適化:顧客や社員が使いやすいシステムで満足度を向上。

- 持続的な運用保守体制の整備:開発後も継続的に改善・運用し、DXを推進し続ける仕組みを構築。

DXは一度きりのプロジェクトではなく、経営層と現場が連携して継続的に進化させる取り組みです。長期的な視点で進めることで、企業の競争力を飛躍的に高めることができます。

Webシステムに対してセキュリティ対策のトレンドとポイント

近年、Webシステムを取り巻くセキュリティ脅威は高度化し、企業にはより厳格な対策が求められています。特に2025年以降は、法規制や技術進化に対応するため、セキュリティ水準の継続的な向上が不可欠です。本セクションでは、最新の脅威動向と必須対策、さらに業種別の具体的ポイントをわかりやすく解説します。

脅威動向と必須対策

まずは、2025年におけるWebシステムへの代表的な脅威と、それに対応するための必須対策を整理します。これらを早期に導入・運用することで、システム全体の安全性を大幅に強化することが可能です。

- ゼロトラストセキュリティ: 全てのアクセスを疑う前提で、詳細な認証・認可を徹底。

- クラウド・APIセキュリティ: 最新のAPI GatewayやWAFを導入し、クラウド連携を安全に管理。

- サプライチェーン攻撃対策: SBOM(ソフトウェア部品表)の整備や、部品単位での脆弱性評価を実施。

開発体制・運用で重要な施策

セキュリティはシステムの設計段階だけでなく、開発体制や日々の運用プロセスにも深く組み込む必要があります。次の取り組みを実施することで、セキュリティリスクを最小化できます。

- セキュア設計レビュー/脆弱性診断の定期実施: 設計段階でのチェックと、定期的な診断を両立。

- DevSecOpsの導入: 開発・運用プロセスにセキュリティ自動化を組み込み、継続的にリスクを低減。

- 社員向けセキュリティ教育の推進: 開発者や運用担当者への教育を強化し、ヒューマンエラーを防止。

- インシデント対応計画の整備: 万が一の事故時に迅速な初動が取れる体制を構築。

業種別セキュリティ要件の比較

最後に、業種ごとに異なるセキュリティ要件を理解することが重要です。各業界は法規制やガイドラインに基づき、重点的に実施すべき対策が異なるため、適切な準拠が必要です。

特に金融や医療分野では、法令遵守とともに顧客データ保護が最優先課題となります。自社の業界に合った基準を明確に理解し、システム設計段階から対策を組み込むことが成功のカギです。

| 業種 | 主な規制・ガイドライン | 求められる重点対策例 |

|---|---|---|

| 金融・決済 | FISC安全対策基準、PCI DSS | 暗号化、二要素認証、ログ監査 |

| 医療・ヘルスケア | 個人情報保護法、HIPAA(海外) | データ匿名化、アクセス制御 |

| 製造 | 情報セキュリティ管理基準、サイバー攻撃対策 | 工場ネットワーク分離、脆弱性管理 |

| 公共・官公庁 | 各種ガイドライン(LOGGING等) | 多層防御、権限分離、外部認証連携 |

Webシステム開発におけるおすすめ技術スタック2025

2025年に企業価値を最大化するためには、適切な技術スタックの選定が不可欠です。ここでは、最新の技術トレンドと、用途に応じたおすすめの組み合わせ、さらに選定時に押さえるべきポイントを整理します。

主要な技術トレンド

まずは、2025年現在で注目されている主要な技術領域と代表的なツール・フレームワークを紹介します。これらは、モダンなWebシステム開発において広く活用されている技術です。

・フロントエンド: React / Vue.js / Svelte / Next.js

・バックエンド: Node.js / FastAPI / Spring Boot / .NET Core

・クラウド: AWS / Azure / GCP

・インフラ: Kubernetes / Terraform / Docker

・開発支援: GitHub CopilotなどのAIアシスタント

代表的な組み合わせ例と比較

次に、用途やシステム規模に応じた代表的な技術スタックの組み合わせ例を比較します。開発スピードや拡張性、運用規模に応じて最適な構成を検討しましょう。

| 用途・規模 | フロントエンド | バックエンド | インフラ | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| SaaS / 大規模 | React / Next.js | Node.js | Kubernetes | 拡張性・分散性重視 |

| PoC / MVP | Vue.js / Svelte | FastAPI | Docker | 開発スピード・試行重視 |

| 基幹系・レガシー刷新 | Angular / TypeScript | Spring Boot / .NET | AWS/Azure | 大規模運用・冗長性・堅牢性重視 |

技術選定時のポイント

最後に、技術スタックを選定する際に考慮すべき重要なポイントを整理します。これらを踏まえることで、将来の保守性や拡張性を確保し、事業成長に合わせたシステム運用が可能になります。

- 既存資産との親和性・技術的負債の回避

- 事業ドメインに応じた拡張性

- 人材の調達や学習コスト

- 運用・保守性への配慮

Webシステム開発のコスト管理と契約のポイント

コスト管理の基本

精度の高い見積・進捗管理・柔軟なクラウドコスト戦略

過去案件データや人的要因、技術難易度・追加要件リスクを分解した見積り、見積との差分分析など、プロジェクト計画段階から徹底したコスト管理が求められます。

また、クラウド活用による従量課金型コスト最適化も効果的です。

契約形態別の特徴と選び方

| 契約形態 | 特徴 | 向いている案件例 |

|---|---|---|

| 請負契約 | 成果物納品ベースで一定期間・料金 | 要件が明確な新規開発/リプレイス等 |

| 準委任契約 | 作業時間単位で発注、仕様変更に柔軟 | アジャイル開発・長期保守運用 |

| ラボ型契約 | 専属エンジニアチームで柔軟なアサイン | 継続的なグロース開発・中長期プロダクト企画 |

カオピーズの対応力

ラボ型開発ほか、人月契約・成果物契約など多様な契約形態に柔軟対応可能。顧客課題やニーズに合わせた体制構築を実現しています。

Webシステム開発会社の選び方と成功事例

開発会社選定ポイント

適切なパートナー選定で開発成果を最大化

技術力や開発体制、過去の実績、コミュニケーション力、契約・保守体制などを総合的に比較し、事業や案件規模に最適なパートナー選定が重要です。

比較表|開発会社に確認すべき主な項目

| 項目 | 重要度 | 確認ポイント例 |

|---|---|---|

| 技術スタック | 高 | Java, .NET, Python, Cloud, AI対応可否 |

| 実績・成功事例 | 高 | 導入社数、同業界実績、第三者評価 |

| サポート・保守 | 中 | 24h対応可否、専用チームの有無 |

| セキュリティ体制 | 高 | ISMS/MSS取得、脆弱性監査実施状況 |

| 契約・柔軟性 | 中 | 複数形態から選べる、契約期間・条件 |

| コミュニケーション | 高 | 日本語/英語対応、PMアサイン可否 |

まとめ

Webシステム開発の最新トレンドを理解することは、2025年以降の変化に柔軟に対応し、企業の競争力を高めるために不可欠です。

AIの高度化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の普及、クラウドサービスの多様化により、Webシステム開発の現場は日々進化を遂げています。

紹介した最新技術は、業務効率化や新しいビジネスモデルの創出を推進し、企業成長を強力にサポートします。一方で、セキュリティ対策や人的リソースの確保、ノウハウ継承といった新たな課題も生まれています。

今後は先端技術の積極的な導入と、時代のニーズに対応した柔軟な開発体制の構築が重要です。

自社のWebシステム開発トレンドを把握し、「どこから着手すべきか分からない」「最新動向について専門家に相談したい」とお考えの方は、トレンドに精通したプロフェッショナルへのご相談をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

- Q1. 注目されている最新技術は何ですか?

- AI活用、クラウド化、セキュリティ対策が2025年の主要トレンドです。生成AIによるチャットボットや、AWS・Azureを活用したサーバーレスアーキテクチャが代表例です。

- Q2. Webシステム開発トレンドにおけるAI活用のメリットは何ですか?

- AIによる自動処理やパーソナライズ化が進み、人的コストを削減しつつ高品質なサービスを提供できます。具体例として、AIによるレコメンドエンジンや画像認識を組み込んだシステムが普及しています。

- Q3. DX推進の観点から、Webシステム開発 トレンドが企業に与える影響は?

- 最新技術の活用で業務自動化や新たなビジネスモデル創出が進み、DX推進を加速させます。クラウド化により全社的な情報共有や業務の可視化も実現します。

- Q4. 導入時に注視すべきセキュリティ対策は?

- クラウド化やAI活用に伴う新たな脅威に対応するため、多要素認証、脆弱性診断、データ暗号化など最新のセキュリティ対策が不可欠です。

- Q5. 開発会社選びのポイントは?

- 最新トレンドに精通した会社を選ぶことが成功の鍵です。カオピーズではAI活用やDX推進を踏まえた導入支援サービスを提供していますので、安心してご相談いただけます。